«Глаз возник благодаря Солнцу»

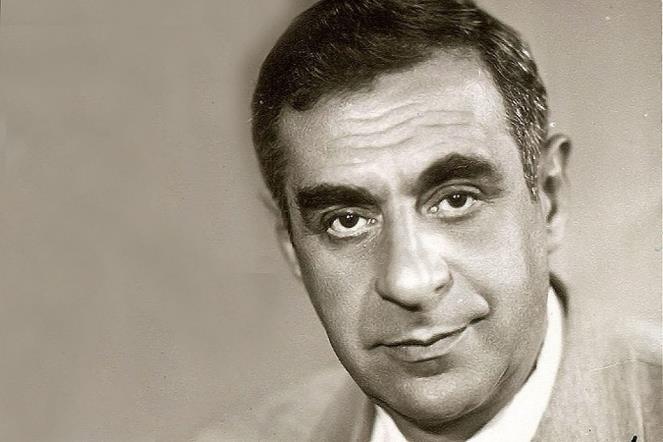

М.А. Островский (фото Андрея Афанасьева)

— Михаил Аркадьевич, недавно исполнилось 65 лет Институту молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, основанному собственно Энгельгардтом – основоположником современной отечественной молекулярной биологии. Вы были с ним знакомы?

— Да, это было потрясающее знакомство и время. Я был совсем молодой. Начать тут надо с Леона Абгаровича Орбели – великого физиолога, ученика Павлова. Леон Абгарович свою диссертацию у Павлова писал по физиологии зрения. Всю жизнь оно было его любимым научным детищем. У Орбели были замечательные ученики, среди них Андрей Владимирович Лебединский, который в 1930-е годы у Орбели занимался физиологией зрения, именно влиянием нервной системы на сетчатку. После университета я попал в аспирантуру в Институт высшей нервной деятельности, в лабораторию ученицы Орбели Веры Георгиевны Самсоновой. Правда, она сначала меня не хотела брать.

— Почему?

— Вера Георгиевна жила в мире высокой науки. Её мужем был крупнейший физик Иосиф Львович Зельманов, ученик и сотрудник Николая Николаевича Семёнова, Нобелевского лауреата. Вера Георгиевна и Иосиф Львович дружили с семьёй Семёнова и семьёй Юлия Борисовича Харитона – одного из «отцов» советской атомной бомбы. Жена Харитона была ближайшей подругой Веры Георгиевны. Такая вот получилась компания. Когда я к ней пришёл, у неё уже были два аспиранта, что являлось для неё вполне достаточным. И вместе с ней работала Люся Ивановна Мкртычева, тоже сотрудница Орбели, которая занималась сетчаткой, зрительным пигментом родопсином. А дочка Люси Ивановны работала в издательстве «Музыка» и в журнале «Музыкальная жизнь». Она и сообщила, что я – сын композитора Аркадия Ильича Островского.

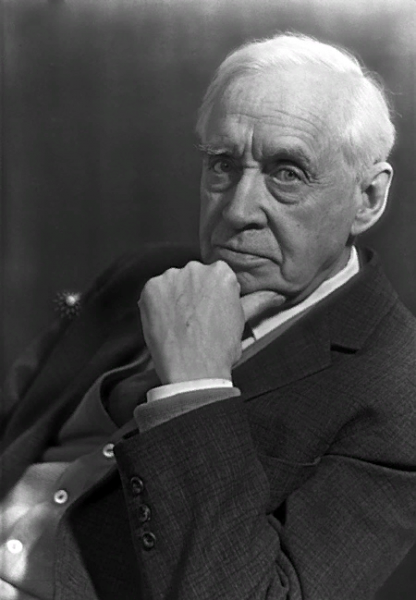

Аркадий Ильич Островский

— Того самого, который написал музыку к песням «Пусть всегда будет солнце», «Спят усталые игрушки», «А у нас во дворе», «Песня остаётся с человеком» и много что ещё?

— Да. И когда Вера Георгиевна Самсонова, жившая в этом особом мире высокой и серьёзной науки, об этом услышала, пришла в ужас и сказала: «Мне ещё только не хватало здесь детей композиторов!» Но Люся Ивановна её уговорила – они были подругами. И Вера Георгиевна согласилась, взяла в аспирантуру и дала мне тему про зрительный пигмент родопсин и сетчатку. А её второй аспирант тоже получил тему по зрению, но уже по мозгу, ибо зрение – это глаз и мозг. Это был Игорь Шевелёв, который потом стал академиком.

Моя работа, фактически, была продолжением робот Лебединского у Орбели. Вопрос заключался в том, влияет ли нервная система на зрительный пигмент родопсина в сетчатке глаза? А для этого надо было научиться выделять из сетчатки глаза лягушки родопсин. Это целая биохимическая процедура.

— И вы это всё делали?

— Я ничего этого не умел. И тогда Вера Георгиевна и Люся Ивановна послали меня к их подруге, коллеге, потрясающей женщине, которая в истории Института молекулярной биологии занимает одно из ведущих мест – к Татьяне Владимировне Венкстерн.

— Вас всю жизнь окружали выдающиеся женщины...

— Это правда! Она была ученицей и сподвижницей Энгельгардта, защитила у него диссертацию по сетчатке. Вот она меня и научила выделять родопсин.

– И вы стали резать лягушек?

— Увы, в довольно большом количестве.

— Не было их жалко?

— Конечно жалко. Но родопсин-то был нужен. К тому моменту я окончил биофак, кафедру физиологии Коштоянца, так что к лягушкам я адаптировался. У физиологов со времен Ивана Михайловича Сеченова, да и раньше, и до сих пор лягушка – символ экспериментальной физиологии. Когда я в течение 16 лет был президентом Физиологического общества им. Павлова и на юбилеях кого-то поздравлял, то сам покупал и дарил им разных лягушек: фарфоровых, деревянных, металлических…

— Не попалась ли вам Царевна-лягушка?

— Царевна не попалась, но, хочу сказать, никого, кроме лягушек, я в свой жизни не зарезал. Так вот, Татьяна Владимировна Венкстерн научила меня всему этому, и я стал заниматься родопсином. Надо сказать, основной результат моей аспирантской работы был отрицательный – нервная система никак не влияла на зрительный пигмент родопсина, на процесс его восстановления после обесцвечивания. На тот момент это был важный результат. И сам Андрей Владимирович Лебединский, чьи работы 30-х годов я продолжал и который был моим оппонентом, этот результат высоко оценил. Будучи в это время уже весьма пожилым, знаменитым, всеми почитаемым, он в конце своей речи на защите патетически произнёс: «И я не прошу – я требую, чтобы Учёный совет единогласно проголосовал за присвоение диссертанту учёной степени кандидата биологических наук!» Никто, собственно говоря, как я понимаю, и не возражал, и все единогласно проголосовали.

А потом, где-то уже в 1964-м, после аспирантуры, возникла идея, что, может быть, родопсин в темноте неактивный фермент, а при действии света становится активным. Идея была, что фермент этот – АТФаза. Он разлагает АТФ – аденозинтрифосфорную кислоту, которая есть универсальный источник энергии для всех биохимических процессов в живых системах. Итак, идея-то была, но метода, чтобы мерить эту самую АТФазную активность, у меня не было. Но у меня был друг – гидробиолог, будущий заведующий кафедрой гидробиологии биофака Вадим Фёдоров. При случае я спросил его, не знает ли он, где померить АТФазную активность? Он сказал: «Иди к Ире Федорович в Институт молекулярной биологии, у неё есть люциферин-люциферазный метод определения АТФазной активности». Я пошёл, попросил её попробовать померить, она согласилась. Ира была аспиранткой, как раз писала диссертацию. Мерить надо было в тёмной комнате, потому что родопсин светочувствительный.

— То есть вы остались наедине с молодой, красивой аспиранткой и вместе мерили родопсин?

— Да, и все над нами страшно издевались. А мы просто дружили, я уже не помню, была ли она замужем на тот момент или нет. Никаких романтических отношений не было, нас связывал только родопсин. Потом уже мы на всю жизнь подружились, и вместе создавали нашу лабораторию, сначала в Институте высшей нервной деятельности, а потом в Институте химической физики.

– Померили?

– Да. Суть результата состояла в том, что родопсин при действии света, действительно, активируется, и количество АТФ при этом уменьшается. Но то, что он обладает именно АТФазной активностью, полной уверенности не было. Как я сейчас думаю, скорее всего, мы с Ирой тогда впервые мерили фосфорилирование родопсина. Однако в любом случае, и это было важно, с ферментативной активностью родопсин был явно связан. Стали писать статью. Когда написали, Ирин руководитель, заведующий лабораторией, очень известный учёный Лев Абрамович Тумерман прочитал, воодушевился и побежал рассказывать Энгельгардту, своему директору, что у него в лаборатории сделана потрясающая работа – родопсин может быть АТФазой! Родопсин – это зрительный пигмент в зрительных клетках сетчатки глаза, благодаря которому мы видим. Он поглощает квант света и запускает зрительный акт. Родопсин – ключевая молекула зрения!

— Почему это важно?

— Это было важно для понимания того, как именно в ответ на свет в зрительной клетке возникает физиологический сигнал – на тот момент это была «горячая точка» молекулярной физиологии и биофизики зрения. А главное, к чему я всё это веду, – великий Энгельгардт, и в этом, среди прочего, и было его величие, задолго до этого обнаружил, что миозин – белок мышц – это АТФаза. Мышца сокращается потому, что белок миозин разлагает АТФ, а он даёт энергию для сокращения мышцы. Вся мышечная сила заключена в АТФ, в той самой аденозинтрифосфорной кислоте. К тому времени это уже вошло в учебники.

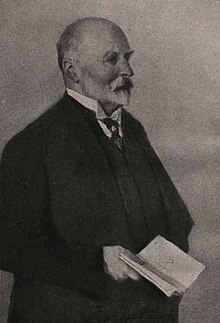

Энгельгардт, конечно, многим знаменит, но главное – это окислительное фосфорилирование, которое он открыл ещё в 1931 году и при котором энергия, образовавшаяся при окислении питательных веществ, запасается в виде АТФ, и АТФазная активность миозина, которую он вместе со своей женой, замечательным биохимиком М.Н. Любимовой обнаружил в 1939 году. И это так несправедливо, что ему за эти выдающиеся открытия не дали Нобелевскую премию!

Поэтому-то, если бы родопсин был АТФазой, для Энгельгардта это был бы великий подарок. Это означало бы, что не только миозин, но и другой «рабочий» белок – родопсин, запускает не менее важный процесс, чем сокращение мышцы, — зрение.

В.А. Энгельгардт

— Но нет?

— На тот момент ещё не совсем ясно было, да или нет. Скорее да. Когда Тамерман рассказал ему об этом, Энгельгардт возмутился: «Да что вы мне рассказываете, я с тридцатых годов этим занимаюсь!» И, действительно, Энгельгардт давно интересовался зрением, витамином А, который прямо связан с родопсином; читал и переводил статьи будущего Нобелевского лауреата Джорджа Уолда. Студентка Энгельгардта, а затем его одна из самых ближайших сотрудниц Татьяна Владимировна Венкстерн в конце 40-х годов занималась сетчаткой и родопсином. Тумерман всего этого не знал.

И Энгельгардт потребовал нас с Ирой к себе. Он нас очень похвалил. Сказал, что давно об этом думает. В общем, работа наша упала на благодатную почву. Главное, он сам сказал, что готов представить нашу статью в «Доклады Академии наук». У меня хранится оттиск этой статьи 1965 года: авторы – Островский М.А., Федорович И.Б., а ниже написано – «представлено академиком В.А. Энгельгардтом». С этого момента Владимир Александрович Энгельгардт меня заметил. Потом у него было семидесятилетие, ему вручали Большую Золотую Ломоносовскую медаль Академии Наук, было заседание Общего собрания Академии наук в Доме учёных на Кропоткинской.

Владимир Александрович в санатории «Узкое» готовил для этого заседания доклад, и попросил меня привезти пару слайдов из той нашей работы. И он включил эти два слайда в свой доклад. Меня позвали на это Общее собрание. Владимир Александрович довольно много места в докладе уделил родопсину и идее о том, что «рабочие» белки обладают ещё и ферментативной активностью. Теперь, спустя 60 лет, мы знаем, и это тоже вошло в учебники, что, поглотив квант света, родопсин активируется и запускает каскад ферментативных реакций. В результате в зрительной клетке возникает физиологический, нервный сигнал. Именно благодаря ферментативному каскаду зрительная клетка сетчатки – палочка, ответственная за наше сумеречное и ночное зрение, способна ответить на поглощение всего одного кванта света и передать нервный сигнал следующим нервным клеткам сетчатки, а затем в мозг.

А ведь это предельная чувствительность – ответ на один квант. Ферментативный каскад усиливает первичный световой сигнал примерно в сто тысяч раз! На самом деле, это усилительная цепная реакция; это, как бы, маленькая «атомная бомба» в каждой зрительной клетке. Короче говоря, идея 64-го года, что родопсин в темноте – это как бы профермент, а свет его активирует, была правильной.

Много лет спустя, когда меня выбирали в членкоры, Владимир Александрович своей рукой на листе бумаги неровным почерком написал представление. Это дорогого стоило! И меня выбрали.

— Вы всю жизнь занимаетесь зрением. Что главное вы поняли за эти годы?

— Безумно интересно, как квант света – физическая форма движения материи – преобразуется в биологический сигнал, в то, что я вижу вас, а вы – меня. Чарльз Дарвин в своём знаменитом труде «Происхождение видов путём естественного отбора» в 1859 году писал, что всё он может объяснить своей теорией, единственное, что не может – как возник в эволюции глаз.

— Вы это тоже не можете объяснить?

— Только недавно стали появляться статьи на эту тему. Сейчас научное сообщество начинает понимать, как это всё шло в эволюции.

— Почему глаз – такая сложная система?

— Потому что она совершенна. Потому что зрение для организма – наиважнейший источник информации. Глаз человека – частный случай органа зрения позвоночных животных. Глаза беспозвоночных – ничуть не менее совершенны, но устроены по-другому. В период «кембрийского взрыва», около 600 миллионов лет назад, когда возникало необыкновенное разнообразие видов животных, соответственно, формировалось огромное разнообразие и органов зрения.

У большинства беспозвоночных животных, например, у насекомых, глаз состоит из множества маленьких глазков – омматидиев, похожих на дольку апельсина. У позвоночных глаза — как камера-обскура, как фотоаппарат с фотоплёнкой. Но что самое удивительное: в глазах всех живых существ, от самых примитивных до самых высокоорганизованных, как бы по-разному они ни были устроены, — креветки, осьминога и кальмара, мухи и таракана, рыбы, птицы, кошки, собаки, обезьяны и человека — светочувствительный «чип», молекула, поглощающая квант света и запускающая зрительный акт одна и та же – это молекула родопсина.

– Что же это за чудо – родопсин?

– Родопсин – это один из самых древних, консервативных животных белков. Он появился в эволюции более миллиарда лет назад и с тех пор почти не изменился. Название «родопсин» происходит от двух греческих слов: ρόδεος (rhodo) – розовый и Gψις (opsis) – видеть. Его открыл в 1876 году Ференц Болл и назвал Sehestoff – «зрительное вещество». Кстати, открыл он его в простейшем эксперименте. Сначала он посадил на ночь лягушку в темноту. А утром извлёк из её глаза сетчатку (увы! лягушка – классическое экспериментальное животное для физиолога), поместил сетчатку в чашку Петри с физиологическим раствором – она в нём плавала как маленькая розовая медузка. Затем Болл просто стал смотреть на эту сетчатку. И увидел, что сначала она была розовой, а потом, на свету, на его глазах начала выцветать и стала белёсой. Вот и весь эксперимент! Из этого наблюдения (безо всяких приборов!) Ференц Болл заключил: в зрительных клетках сетчатки есть какое-то светочувствительное вещество, и его выцветание как-то связано с возникновением зрения. О чём и написал короткую статью. Столетию этого замечательного открытия был посвящён в 1976 году международный симпозиум, в котором я участвовал.

Sehestoff потом стали называть «зрительным пурпуром». В своих первых статьях и в кандидатской диссертации я так его и писал – «зрительный пурпур». Красивое название. Так было до середины 60-х годов. Но потом название сменили на более научное, теперь общепринятое – «родопсин».

— Что, на ваш взгляд, сегодня самое интересное в науке о зрении?

– Наука о зрении – это одна из самых междисциплинарных наук. Принят даже термин «VISUAL SCIENCES» – «зрительные науки». Огромный вклад в них внесли физики, начиная от великого астронома Иоганна Кеплера, объяснившего функцию хрусталика глаза или, например, Томаса Юнга, имя которого связано с дифракцией и интерференцией световых волн и который, будучи по образованию врачом, предложил теорию цветового зрения. Среди наших физиков – это Сергей Иванович Вавилов и тот самый «отец атомной бомбы» Юлий Борисович Харитон. Из их работ следовало, что всего одного кванта света достаточно для физиологичного ответа палочки в сетчатке глаза человека. И сейчас физики продолжают вносить свой немалый вклад в понимание механизмов зрения.

Что же касается самого интересного в зрительных науках, а интересного много, то я назову лишь две «горячие точки»: родопсин, его фотохимия, где у физиков «первая скрипка», и сетчатка как «часть мозга, помещённая в глаз», к которой особый интерес проявляют сейчас специалисты в области информационных технологий.

Начну с родопсина. Фактически, «фотохимия родопсина» началась как раз с Ференца Болла, который сам видел, как довольно медленно на свету выцветает сетчатка. А потом началась и продолжается до сих пор гонка за временем.

Ференц Болл

– Что это значит?

– Я имею в виду гонку за всё более короткое время наблюдения за фотореакцией родопсина. Почти за 150 лет после Болла техника физического эксперимента дошла до того, что скорость фотохимической реакции стало возможно мерить в фемтосекундной шкале времён. А 1 фемтосекунда это10-15 доля секунды – фантастически короткое время. Так вот, выяснилось, что время собственно фотохимической реакции родопсина тоже фантастически короткое – около 50–100 фемтосекунд. Это вообще одна из самых быстрых реакций в фотохимии. Родопсин в этом отношении становится сейчас парадигмой не только для фотобиологии, но и для фотохимии вообще. К нему, к его прямым и обратным реакциям, проявляют интерес специалисты в области молекулярной электроники. Ибо было бы очень здорово по образу и подобию родопсина создать молекулярные фотопереключатели, эдакие сверхбыстрые фоточипы. Суть же фотохимической реакции родопсина состоит в том, чтобы «выпрямить» ретиналь.

– А что такое ретиналь?

– Ретиналь – это слегка видоизменённый витамин А. Он, как ключ в замок, вставлен в белковую часть молекулы родопсина. В темноте ретиналь изогнут, как кочерга. Квант света его выпрямляет. Время «выпрямления» – это и есть те самые 50–100 фемтосекунд. Свет в зрении нужен, на самом деле только для того, чтобы ретиналь выпрямить и, тем самым, запустить зрительный процесс.

Надо сказать, что только в нескольких физических лабораториях мира созданы такие сложнейшие лазерные установки, которые позволяют проводить подобного рода эксперименты. Такую фемтосекундную установку создали физики Олег Саркисов и его ученик Виктор Надточенко в Институте химической физики имени Н.Н. Семёнова. И я был первым, кто принёс Олегу родопсин для изучения его сверхбыстрой фотохимии. За последние годы мы много что узнали о тонкостях этой уникальной, сверхбыстрой и эффективной реакции родопсина на свет.

– Но почему нужно делать это так быстро?

– Чтобы энергия кванта света, поглощённая молекулой родопсина, пошла «на дело», а, не дай бог, не высветилась в виде флюоресценции, не рассеялась в тепло и не генерировала активную форму кислорода, испортив зрительную клетку.

– А что насчёт сетчатки как «части мозга в глазу»?

– О, это совсем другая история. Сетчатка, конечно, никакая не фотоплёнка на дне «глазного бокала». Она – сложнейший нервный центр, в ней совершается грандиозная переработка зрительной информации. И уже в сильно переработанном, перекодированном виде она примерно по 1 миллиону 200 тысячам волокон зрительного нерва передаётся в мозг. А там этот процесс обработки продолжается, в результате чего и возникает зрительный образ: я вижу вас, вы – меня.

Великий испанский гистолог, один из основоположников современной нейробиологии, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине за 1906 год Сантьяго Рамон-и-Кахаль писал: «Сетчатка – это часть центральной нервной системы, периферическая часть мозга». Когда он это писал, сам не подозревал, насколько был прав. Многое об обработке информации в сетчатке известно. Но очень многие детали ещё предстоит выяснить. Нейрофизиологические исследования на сетчатке — это, фактически, исследования механизмов обработки информации в мозгу.

– Почему важно это понять?

– В конце июня прошлого года в Москве, в здании Президиума Российской академии наук под председательством президента РАН Геннадия Красникова состоялся международный Конгресс по информационным технологиям, с особым прицелом на искусственный интеллект. Физиологи приняли в нём активнейшее участие. Для специалистов по информационным технологиям важно представлять, что сегодня известно об обработке информации в живых системах, в том числе в мозгу и в сетчатке глаза. Я не думаю, что они реально смогут перенести эти знания, которые, подчеркну, ещё весьма неполны, в эти технологии. Но знать, думать об этом и, быть может, что-то взять от природы – принципиально важно. Примеров от пользы такого думания и знания за всё время от рождения кибернетики до наших дней множество.

— И всё же – какие тут прикладные выходы?

— Люди занимаются чистой наукой для удовлетворения собственного любопытства. Это важно понимать. Но часто, не всегда, из любопытства проистекает большая польза. И если учёный видит эту пользу, тут же хватает её за «хвост». У нас реальных «хвостов» было не так уж много. За один, правда, мы даже получили премию Правительства Российской Федерации. Удовлетворяя собственное любопытство, мы смотрели, что происходит с родопсином после его обесцвечивания, после свершения зрительного акта. Так вот, после этого родопсин разваливается. Он – молекула однократного действия. В зрительной клетке их очень много – порядка 109 степени. Для зрительного акта используется лишь ничтожная его доля.

– А что значит «разваливается»?

– Белковая часть остаётся в зрительной клетке, а ретиналь, но уже выпрямленный, отщепляется от белка, высвобождается и вообще уходит из зрительной клетки, переносится в лежащий за сетчаткой пигментный эпителий. Но дальше выпрямленный ретиналь нужно снова изогнуть, сделать «кочергой» и доставить обратно к белку, который «голым» остался в зрительной клетке.

Когда мы выходим на яркий свет, то у нас обесцвечивается довольно много молекул родопсина. А потом, когда входим в тёмную комнату, нам надо минут двадцать, чтобы снова всё хорошо видеть. В физиологии это называется «темновая адаптация». В её основе – возвращение родопсина в исходное темновое состояние. Весь процесс возвращения – сложнейший, небыстрый и притом весьма «хрупкий»! Я думаю, эта «хрупкость» — это недоработка эволюции, ибо большинство заболеваний сетчатки, частичной или даже полной потери зрения, связаны именно с «поломкой» механизма возвращения родопсина в исходное, темновое состояние после обесцвечивания.

Короче говоря, если свободный, выпрямленный ретиналь накапливается и никуда не уходит из-за поломки этой «хрупкой» биохимической машинерии, то риск заболеваний сетчатки становится очень высоким. В том числе сильно повышается риск повреждения сетчатки фиолетово-синим светом.

– Почему?

– А потому, что этот свободный ретиналь и продукты его превращения поглощают свет именно в этой области спектра и образуют чрезвычайно токсичные активные формы кислорода.

– Как можно защитить сетчатку от фиолетово-синей части спектра?

– В молодости система защиты от активных форм кислорода работает хорошо. С возрастом она ослабевает. А источников активных форм кислорода накапливается всё больше. Организм к этому, как может, приспосабливается. С возрастом у человека хрусталик желтеет. Не обязательно мутнеет (это катаракта), а именно желтеет. Это и есть защита. Хрусталик – это не только линза, фокусирующая изображение внешнего мира на сетчатке, но и светофильтр. Иными словами, перед сетчаткой как бы «вставляется» жёлтый светофильтр. И он частично отсекает от неё опасную фиолетовую часть спектра.

Но если у человека катаракта, тогда чаще всего хирургически удаляется помутневший хрусталик. Вместо него вставляется интраокулярная линза – искусственный хрусталик. У меня теперь такой тоже вставлен. А искусственный хрусталик тоже не просто линза, а и светофильтр. Раньше вставляли хрусталик из чистого, прозрачного, бесцветного полиметилметакрилата. А он пропускал даже ультрафиолет. В результате сетчатка «горела» — было масса осложнений. Потом додумались вводить в интраокулярные линзы УФ-абсорбер. Осложнений стало меньше, но всё равно пролемы остались.

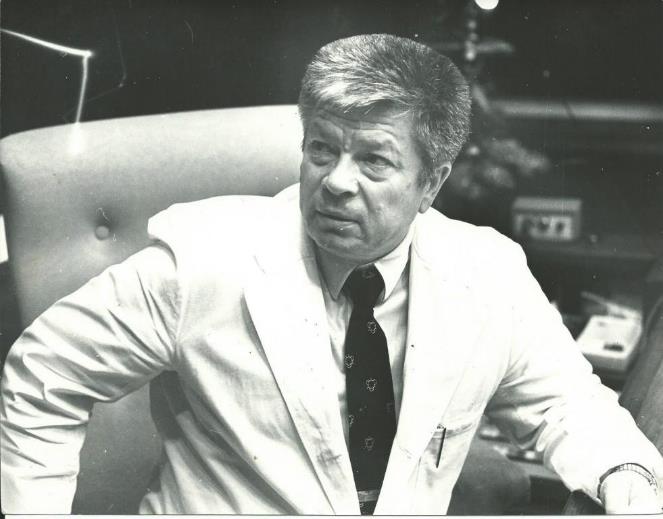

И тогда мы предложили сделать желтоватые интраокулярные линзы, чтобы отсечь, не полностью, но в значительной мере, от сетчатки фиолетово-синюю часть спектра. Идея был в том, что свободный ретиналь и продукты его превращения не поглощали свет и не производили активные формы кислорода. Святослав Николаевич Фёдоров и его сотрудник профессор Леонид Феодосьевич Линник ухватились за эту идею. Наши химики сделали окрашенный полиметилметакрилат, а Фёдоров на своём заводике в МНТК «Микрохирургия глаза» стал делать из него интраокулярные линзы. Это была середина 1980-х годов. Так началась имплантация этих желтоватых интраокулярных линз. Было сделано чуть ли ни полтора миллиона имплантаций. Статистика показала, что вызванные светом повреждения сетчатки практически исчезли. За это нам и дали Премию Правительства РФ.

С.Н. Фёдоров

М.А. Островский (фото Андрея Афанасьева)

Глаз возник, и его эволюция шла благодаря Солнцу. Мне к юбилею написали смешные стихи: «Пусть всегда будет Солнце… без повреждающих лучей!» Это отсыл к тому, что мой отец, композитор Аркадий Островский, когда-то написал музыку к песне «Пусть всегда будет Солнце»! Особенно важно, чтобы не было «холодного» света в детских садах и школах, потому что до юношеского возраста, особенно у младенцев и маленьких детей, в хрусталике есть ультрафиолетовое «окно». Хрусталик – это же не только фокусирующая линза, это светофильтр. У младенцев и детей он ещё несовершенен – пропускает ультрафиолет. А с возрастом светофильтр становится всё надёжнее, отсекая от стареющей, накапливающей вредные вещества сетчатки не только ультрафиолетовые, но и опасные для неё фиолетово-синие лучи.

- Ваши рецензии